近世城郭の最高峰! 徳川家康が築いた名古屋城 ─理想的な縄張り! 全国から集めた職人の手による名城─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅⑦

■名古屋の象徴〝天下普請〞の巨大城郭

大天守天守の建築を担当したのは、家康の側近・中井正清と小堀政一(こぼりまさかず)だった。ふたりは家康の居城・駿府城の築城にも携わった。

他の城では見られない連結天守と名古屋の象徴である金鯱

名古屋城の中心となった曲輪が本丸である。本丸は、ほぼ正方形で、天守が北西隅に配され、天守を除く3つの隅部にも隅櫓(すみやぐら)が建てられていた。一般的な城では、天守と隅櫓のない塁線上は塀にしていることも多い。しかし、名古屋城の本丸は多門櫓に囲まれており、鉄壁の防御を誇っていた。多門櫓は多聞櫓と書き、長屋(ながや)のような構造をしている櫓のことをさす。塀とは異なり、内部に兵を配置することができ、雨天でも鉄砲による射撃を可能としていた。

本丸は、籠城(ろうじょう)時に最後の戦闘が行われる場所であり、天守も本丸に建てられている。天守台石垣は、天下普請に動員された加藤清正(かとうきよまさ)が築造したもので、建物は大工頭・中井正清(なかいまさきよ)のもとで建てられている。

矢穴石砕石する際に開けられた穴が残る石。名古屋城の石垣は知多半島の篠島などから運ばれたという。

西南隅櫓名古屋城では、創建時から残る3つの櫓が重要文化財となっている。2層3階の櫓。1段目の屋根を省略しているため、外観は2重である。

天守は、下層から上層までを規則的に逓減(ていげん)して積み重ねた層塔(そうとう)型とよばれる形式で建てられていた。これは、当時としては最新の建築法である。戦国時代の天守は、天守台の石垣を完全に矩形にすることが難しかったため、同じ逓減率で建物を建てることができなかった。名古屋城の場合は、加藤清正に矩形の天守台を築く技術があったため、層塔型の天守を建てることができたのである。

城に建てられる天守は、ふつう1基しかない。しかし、名古屋城は大天守と小天守という2基の天守が渡廊下(わたりろうか)でつながっている。こうした構造の天守を連結式天守という。

大天守は5層5階・地下1階で、高さは江戸城や大坂城の天守よりも低い。しかし、それらの天守は焼失しているため、江戸時代を通じて存在していた天守としては名古屋城が最も高かったということになる。また、名古屋城の大天守の屋根の上には金の板を貼り付けた金鯱(きんしゃち)が載せられた。金鯱そのものは名古屋城だけにあったわけではないが、幕末まで残っていたのは名古屋城の天守だけである。そのため、金鯱は名古屋城の象徴ともなったのである。

金鯱小判にすると1万7975両にも値したといわれる金鯱。徳川の権勢を象徴するもののひとつであった。

小天守も層塔型で、2層2階・地下1階となっていた。2層といっても、他の城の3層天守よりも大きい。小天守を落とさなければ大天守には入れない構造になっており、天守単体よりも防御に優れていた。

天守は、籠城戦の司令塔となり、落城時には城主が自害する場所であった。泰平の世になった江戸時代においては、天守が使われることはなく、倉庫に利用されている。天守は居住のための空間ではなかったため本丸には御殿(ごてん)が建てられていた。この御殿が当初は尾張藩主の藩邸であり藩庁であった。しかし、3代将

軍・徳川家光(とくがわいえみつ)の上洛(じょうらく)時の宿舎として使用するために改修され、御成御殿(おなりごてん)となっている。そのため、以後は、尾張藩主といえども、本丸御殿に住むことはなかったのである。

天守と御殿は幕末まで残されており、明治維新後の廃城の際にも解体を免れていた。しかし、昭和20年(1945)の名古屋空襲によって焼失してしまう。天守は鉄骨鉄筋コンクリート造によって外観復元され、御殿のほうは木造で復元されている。

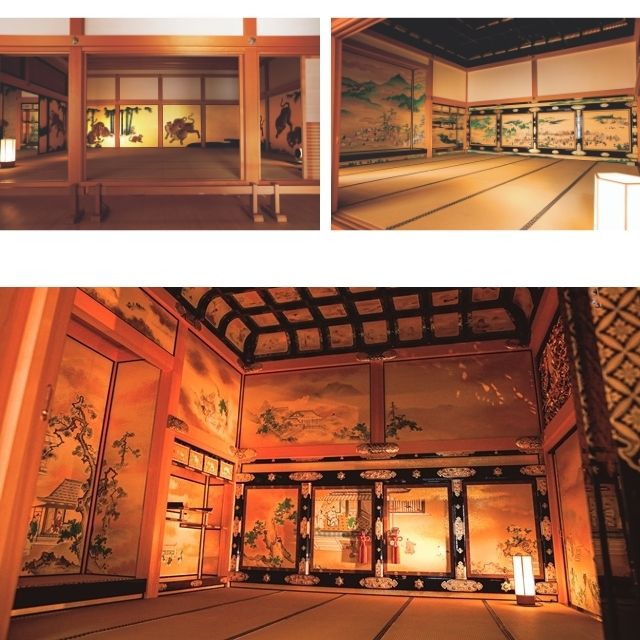

【名古屋城 本丸御殿】

(左上)玄関、(右上)対面所、(下)上洛殿

昭和5年には、その貴重性を評価され、天守閣とともに、国宝に指定。なかでも将軍が上洛する際の立ち寄りどころとして増築された上洛殿は豪華絢爛。